Wegbereiter einer interdisziplinären Archäologie: Eine virtuelle Ausstellung der RGK

Interdisziplinärer Wissenschaftler, akademischer Lehrer und Netzwerker. Wie kaum ein anderer prägte Georg Kossack die Ur- und frühgeschichtliche Forschung seiner Zeit (Abb. 1). Am 25. Juni 2023 wäre er 100 Jahre alt geworden und die Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts (RGK) nimmt dieses Datum zum Anlass, ihn in einer virtuellen Ausstellung zu würdigen. Als deren Mitglied begleitete Kossack die Kommission 25 Jahre lang und sein Nachlass wird im Archiv der RGK aufbewahrt. Die Ausstellung speist sich aus insgesamt 121 Objekten aus diesem Nachlass sowie aus externen Sammlungen. Sie zeigen Georg Kossack an seinen Wirkungsplätzen, mit Studierenden und Kolleginnen und Kollegen.

Jugend und Krieg

Mit 18 Jahren verlor Kossack während seines Kriegseinsatzes an der Ostfront beide Unterschenkel (Abb. 2). Er war sein Leben lang auf Prothesen angewiesen. Zur Bewunderung seiner Zeitgenossen hielt ihn das jedoch nicht davon ab, an Ausgrabungen, Exkursionen und Reisen teilzunehmen und diese zu leiten.

Wegbereiter einer interdisziplinären Archäologie

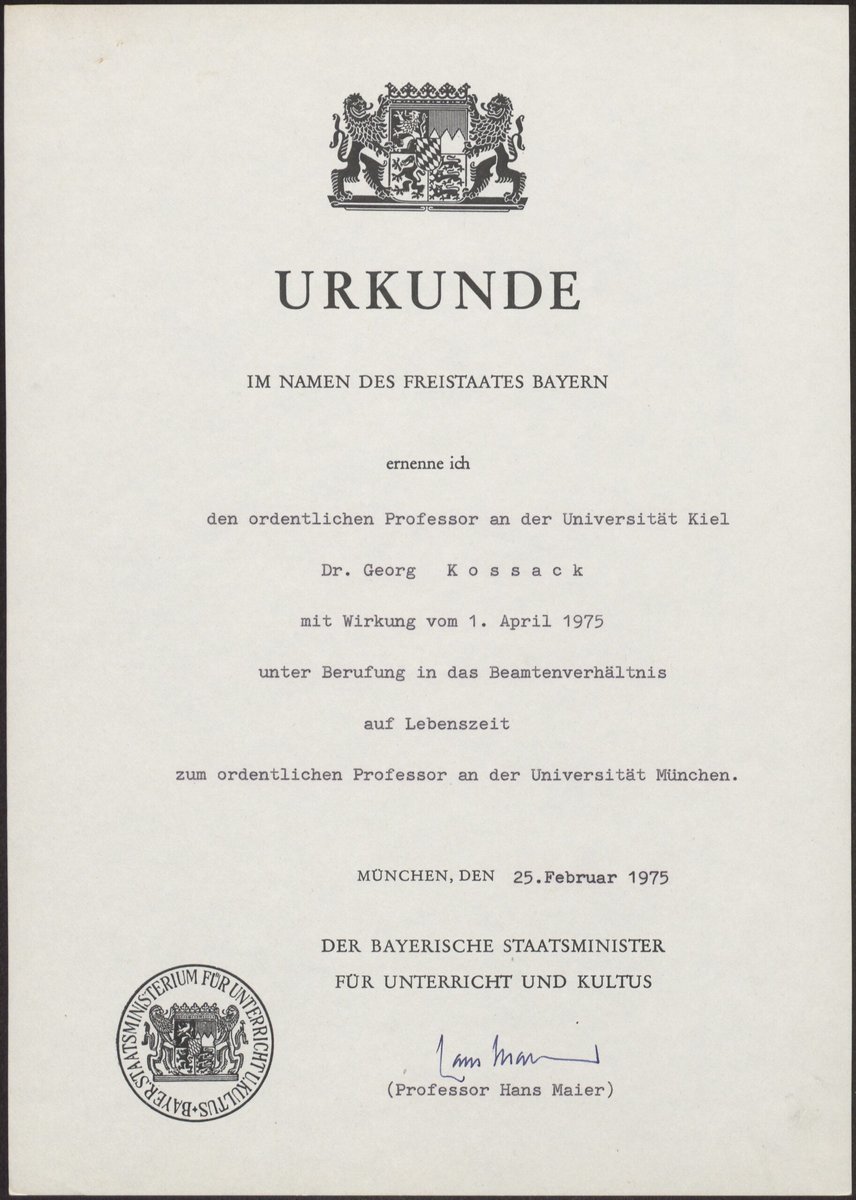

1959 wurde Kossack auf den Lehrstuhl in Kiel berufen. Er baute das Institut zu einem Zentrum für interdisziplinäre Archäologie aus und wurde hier zu einem Vorreiter der Siedlungsarchäologie (Abb. 4). Als er 1974 als Professor auf den Lehrstuhl an der Universität München wechselte (Abb. 5), betrieb er auch dort die Zusammenarbeit mit anderen Geistes- und Naturwissenschaften. Die von ihm geschaffenen Einrichtungen für Archäobotanik, Archäozoologie oder C14 Analysen bereichern beide Universitäten noch heute.

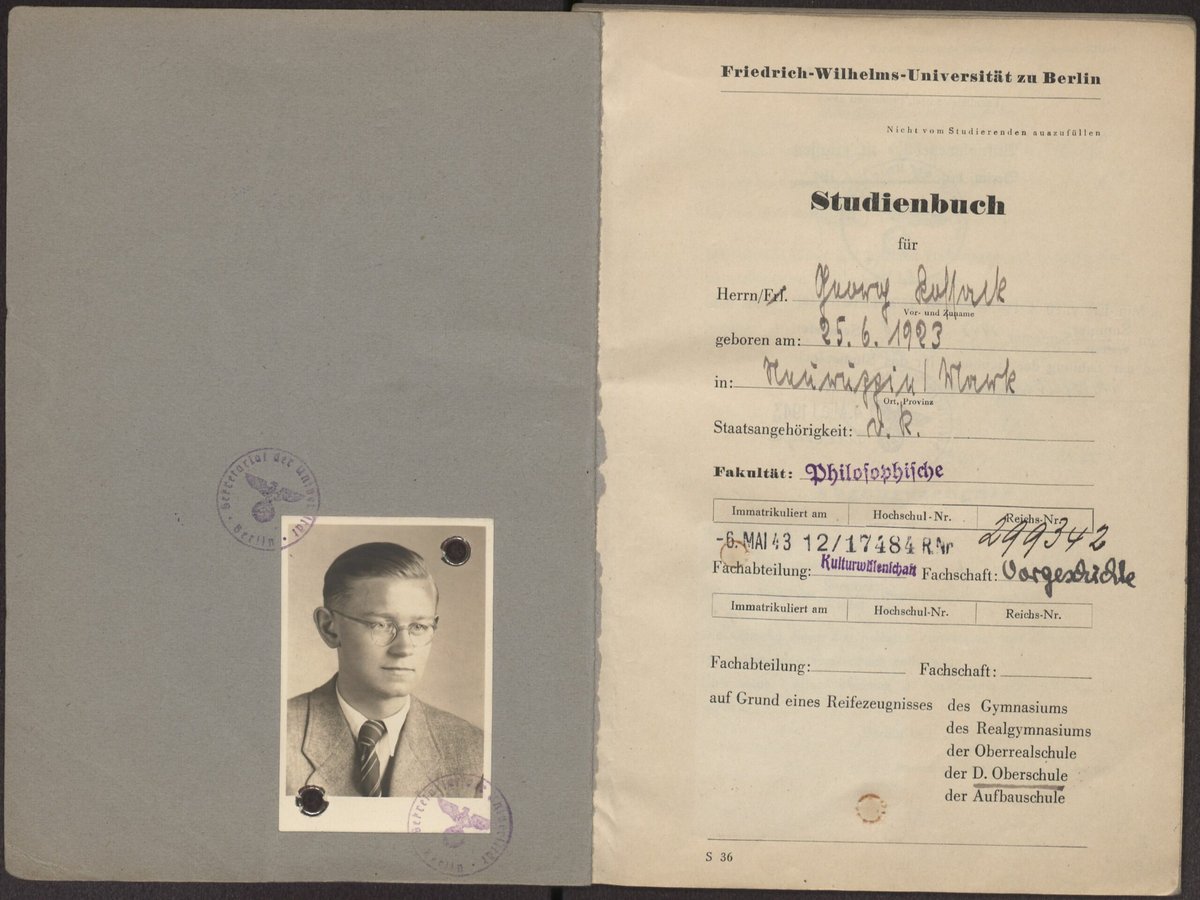

Anhand der Studienbücher Kossacks lassen sich seine Studienstationen detailliert nachvollziehen. Erste Seite des Studienbuchs für die Universität Berlin © Archiv RGK, DE DAI-RGK-A-NL-Kossack-49, 464

Akademischer Lehrer

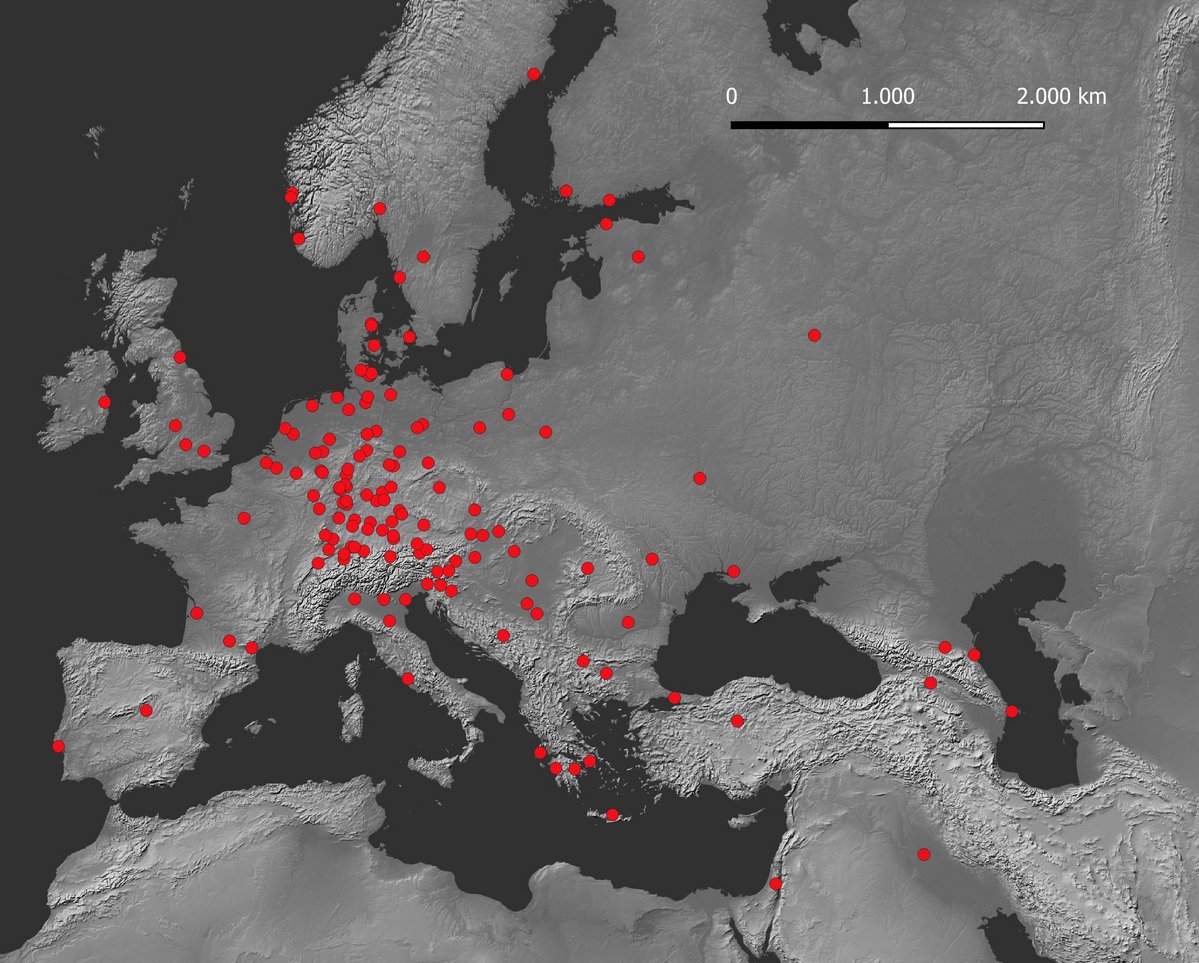

Während seiner Münchner Zeit betreute Georg Kossack insgesamt 52 Promotionen und Habilitationen. Die von ihm betreuten Abschlussarbeiten decken Themen vom Neolithikum bis ins Mittelalter ab und reichen geografisch von Großbritannien bis Spanien, von Skandinavien bis Griechenland und von Polen bis in die Türkei. So, wie Kossack durch Gero von Merhart geprägt worden war, nahm er selbst intensiv Einfluss auf die Ausbildung und wissenschaftliche Orientierung von Generationen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Viele von ihnen bekleiden heute ihrerseits wichtige Positionen an Museen, an Universitäten und in der Denkmalpflege.

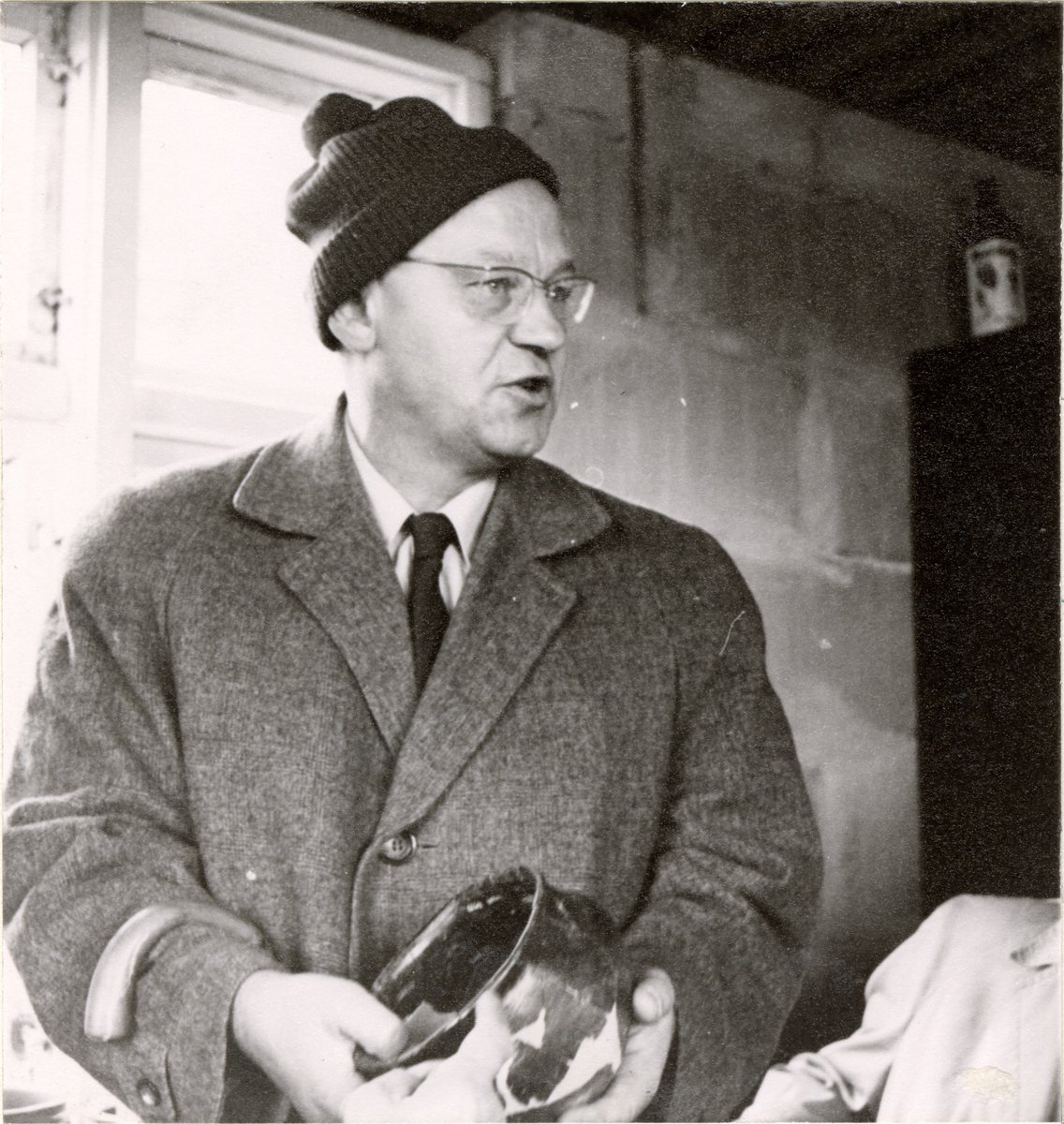

Im Rahmen des sogenannten „Nordseeküstenprogramms“, einem DFG-Schwerpunktprogramm, untersuchten Kossack und sein Team eisenzeitliche und kaiserzeitliche Siedlungsplätze in ganz Norddeutschland. Hier 1969 in Archsum auf Sylt © Archiv RGK, DE DAI-RGK-A-NL-Krämer-F-WK 4, 138

Berufungsurkunde an die Universität München © Archiv RGK, DE DAI-RGK-A-NL-Kossack-49, 350

Seine Forschung

Kossack publizierte zu nahezu allen Perioden der Ur- und Frühgeschichte mit einem Schwerpunkt auf Bronze- und Eisenzeit (zur Bibliographie). Dabei konzentrierte er sich vor allem auf Religionsgeschichte, die Siedlungsarchäologie, die Fachgeschichte sowie die Erforschung der eurasischen und skythische Sachkultur. Dementsprechend weitreichend waren seine Kontakte, die sich in Kossacks Nachlass als Korrespondenzpartner darstellen (Abb. 6).

Einflussreicher Netzwerker

Durch seine Kontakte und sein Engagement in Forschungsinstituten und Gremien gestaltete Kossack die Fachentwicklung und zahlreiche Karrierewege maßgeblich mit. Seit seiner Zeit in Müchen engagierte Kossack sich in verschiedenen Gremien des Deutschen Archäologischen Instituts, der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Abb. 7). Zahlreiche Empfehlungsschreiben, Stellungsnahmen und Gutachten aus dem Nachlass Kossacks geben Einblick seinen Einfluss auf die Forschungsrichtung von Instituten, die Besetzung von Professuren und die Förderung von Forschungsprojekten.

Der Nachlass

Der Nachlass Georg Kossacks wird heute in der RGK aufbewahrt. Die erste Sichtung übernahm seine Mitarbeiterin Amei Lang, der er seinen wissenschaftlichen Nachlass überantwortet hatte. In einem DFG-geförderten Projekt des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt wurde der Nachlass erschlossen, sodass er heute über Kalliope und iDAI.objects im Internet recherchierbar ist (Abb. 8).

Kartierung der Korrespondenzpartner:innen Georg Kossacks in seinem wissenschaftlichen Nachlass © // Gabriele Rasbach

In keinem anderen außeruniversitäten Gremium war Kossack länger Mitglied als in der Römisch-Germanischen Kommission. Hier bei der Kommissionssitzung 1970 © Archiv RGK, DE DAI-RGK-A-FA-Bahl-70-6, 11

Amei Lang (l.) und Urte Dally (r.) bei der Arbeit mit dem Nachlass Georg Kossacks © Privatsammlung Urte Dally// Urte Dally.