Digitale Perspektiven: 150 Jahre Grabungsgeschichte(n) in Olympia

In enger Zusammenarbeit mit griechischen und internationalen Partnern erforscht das Deutsche Archäologische Institut (DAI) die mehr als 1.500-jährige Geschichte dieser UNESCO-Welterbestätte – einst Austragungsort der olympischen Spiele zu Ehren des Zeus und Treffpunkt für Besuchende aus der gesamten griechischen Welt.

150 Jahre Ausgrabungen in Olympia bedeuten auch: 150 Jahre Grabungsgeschichte und archäologische Dokumentation. In Archiven finden sich Tausende Fotografien, Zeichnungen, Listen, Notizen, Beschreibungen – und natürlich unzählige Funde. Einen wichtigen Meilenstein erreichte die Abteilung Athen des DAI in diesem Jahr bei der Erschließung und Digitalisierung dieser Materialien. Erste Bestände sind nun im Open Access veröffentlicht und damit leicht zugänglich.

Allegra Eichhorn und Hakon Rückemann beim Lesen eines Notizbuchs von Wilhelm Dörpfeld © DAI Athen// Oliver Pilz

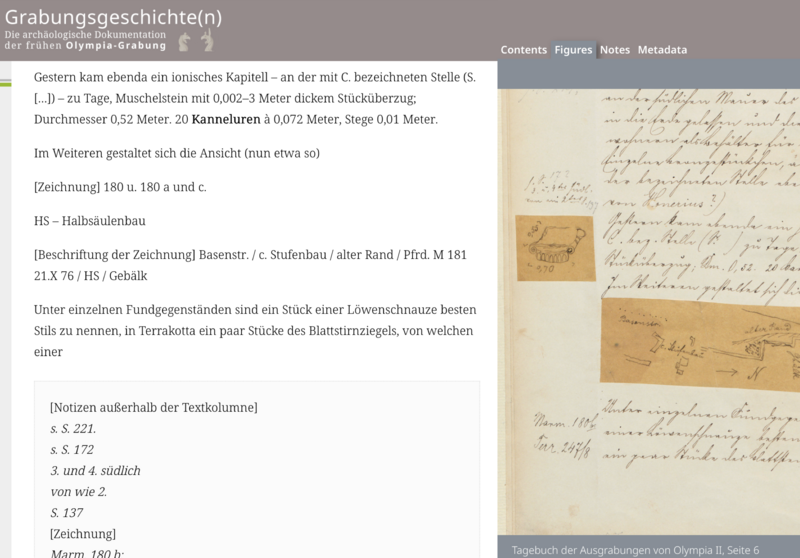

Doch leicht zugänglich heißt nicht automatisch leicht verständlich. Viele handschriftliche Aufzeichnungen sind schwer zu lesen, selbst für Muttersprachler. Deshalb hat das Institut in Athen ein Bürgerwissenschaftsprojekt gestartet. Freiwillige helfen dabei, die handschriftlichen Dokumente der Olympiagrabung zu transkribieren. Schritt für Schritt entsteht so eine Grundlage, um die Inhalte wirklich erschließen zu können.

Die Transkriptionen der ersten Tagebücher aus den Grabungskampagnen von 1876 bis 1879 sind bereits online veröffentlicht. Sie liegen als maschinenlesbare Edition vor, die sich etwa mithilfe Künstlicher Intelligenz automatisch übersetzen lässt. Diese Tagebücher geben Einblick in die frühen Jahre der Grabung – in Methoden, Logistik und Arbeitsalltag zwischen Dauerregen und Hitzewellen. Sie berichten auch von offiziellen Besuchen aus Berlin, wo das „hohe Direktorium“ der Grabung – quasi der Aufsichtsrat – tagte. Manches Mitglied gab vor Ort sogar Anweisungen, wo gegraben werden sollte. So entstand etwa „Adlers Glücksloch“ – ein Grabungsschnitt, der auf der Suche nach dem bei Pausanias erwähnten Metroon angelegt wurde, dem jüngsten der drei großen Tempel Olympias. Das Glück blieb aus: Das Metroon wurde verfehlt. Und die genaue Lage dieses „Glückslochs“ lässt sich aus den Tagebucheinträgen nicht leicht rekonstruieren.

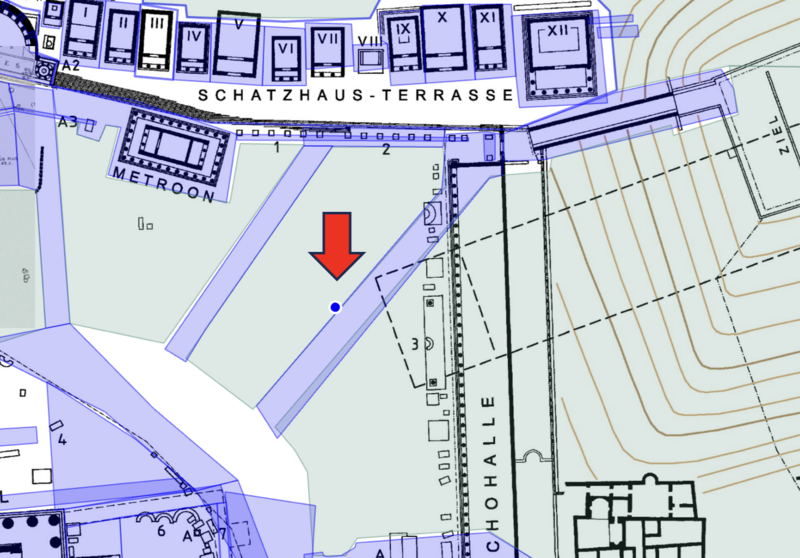

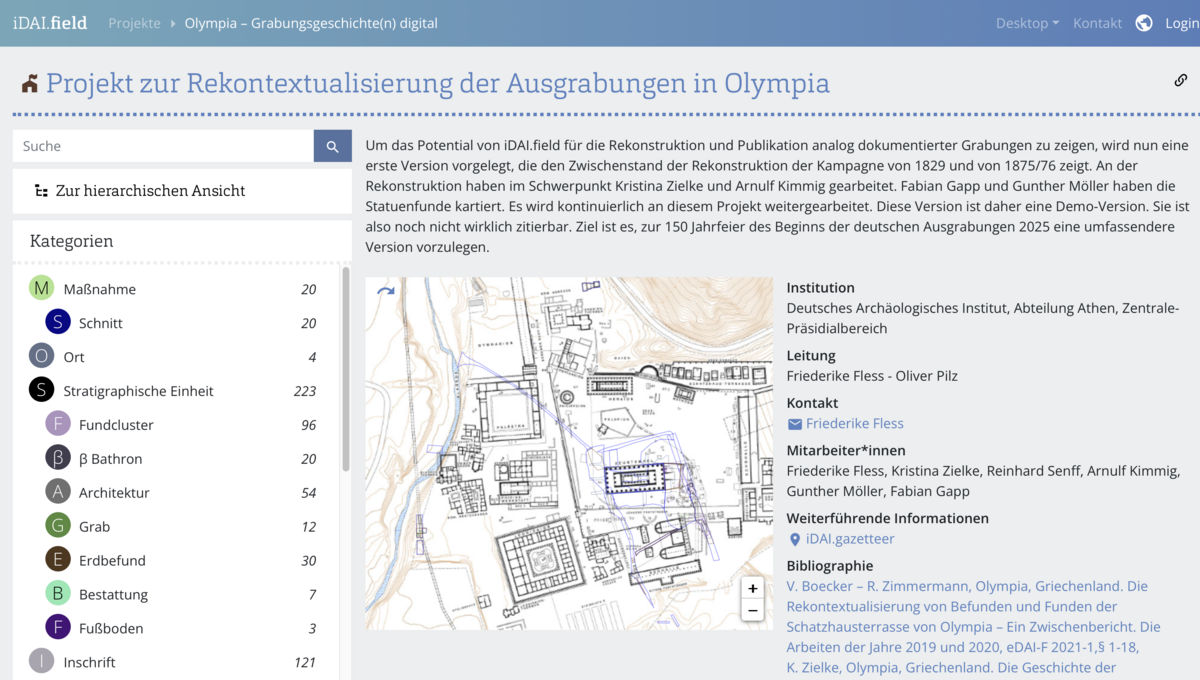

Aus dieser Herausforderung entstand die Idee für ein weiteres digitales Projekt: Olympia Context. Hier testet das DAI seine eigens entwickelte, frei verfügbare Software zur Dokumentation von Ausgrabungen, iDAI.field, für die Rekonstruktion historischer Grabungen.

Projekt zur Rekontextualisierung der Ausgrabungen in Olympia © DAI

Die Ergebnisse der ersten Kampagne sind bereits online in einer Demo-Version zugänglich. Im kommenden Jahr soll die sechste Kampagne abgeschlossen werden. Damit wären dann alle Ausgrabungskampagnen zwischen 1875 und 1881 digital recherchierbar. iDAI.field kombiniert eine Bilddatenbank der Funde mit entsprechenden Kontextinformationen, die man gezielt über die graphische Oberfläche durchsuchen kann: Wann wurde wo gegraben? Was steht im Grabungstagebuch? Welche Fundkontexte und Funde sind dokumentiert? Gibt es Pläne, Zeichnungen und Fotografien? So können wir Grabungsgeschichte nachvollziehen – manchmal sogar taggenau.

Allerdings: Wenn fünf Kampagnen fünf Jahre Digitalisierung erfordern, wären für 145 weitere Jahre Grabungsgeschichte theoretisch auch 145 Jahre nötig. Es sei denn, wir ändern unsere Strategie.

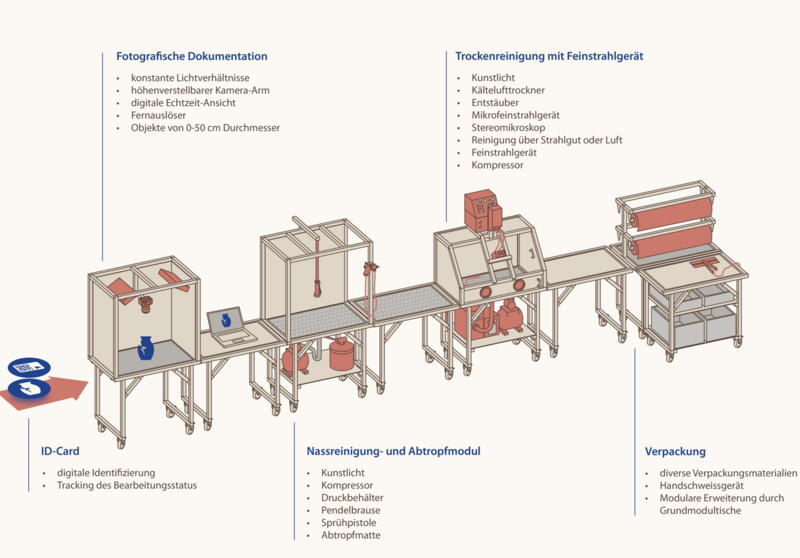

Dabei hilft ein Projekt, das ursprünglich einen ganz anderen Fokus hat: die KulturGutRetter. Gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk und dem Leibniz-Zentrum für Archäologie entwickelt das DAI – gefördert durch das Auswärtige Amt – eine „Cultural Heritage Response Unit“. Sie soll im EU-Katastrophenschutzmechanismus Kulturgüter im Notfall schnell dokumentieren und sichern können. Dafür wurde ein modulares, transportierbares Restaurierungslabor mit abgestimmten Workflows entwickelt.

Diese Arbeitsweise wurde auf die Dokumentation eines riesigen Fundkomplexes übertragen: die Dachziegel aus der Grabung im Gymnasium von Olympia. Dank der neuen Workflows konnten über 40.000 Fragmente schneller und effizienter erfasst werden – und liefern inzwischen spannende wissenschaftliche Ergebnisse.

© DAI// Friederike Fless

Auch die alten Inventareinträge wurden vollständig in maschinenlesbarer Form in iDAI.field eingespielt. Mit inzwischen über 150.000 Datensätzen bleibt das „Olympia-Inventar“ zwar eine digitale Großbaustelle – doch es wird bereits aktiv genutzt. Junge Doktorandinnen und Doktoranden greifen auf die Daten zurück, um eigene Forschungsthemen zu bearbeiten. Dabei übernehmen sie die Workflows und Methoden der digitalen Erschließung und entwickeln sie weiter, um komplexe Fragestellungen zu beantworten.

Konsequent weitergedacht, führen die digitalen Initiativen eine Tradition fort, für die Olympia schon immer stand: mustergültige Materialvorlagen. Das Digitale wird die klassische Publikation nicht ersetzen – aber sie erweitern. Besonders dort, wo es um große Fundmengen geht. So eröffnen digitale Werkzeuge neue Perspektiven: für die Forschung, den Schutz, den Erhalt und die Vermittlung unseres kulturellen Erbes.