Sensationsfund oder doch nur ein Stein? Wie man ein Steinartefakt erkennt

Den Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Stein und einem archäologischen Artefakt zu erkennen, bedarf eines geschulten Auges. Ohne genauere Kenntnis von Fundkontexten, Herstellungstechniken und der daraus resultierenden Form solcher Steingeräte kann es schnell zu Verwechslungen kommen.

Dafür soll hier Abhilfe geschaffen werden: Alles beginnt mit einem gewöhnlichen Stein, der aber gewisse Eigenschaften erfüllen muss. Feuerstein eignet sich beispielsweise besonders gut, weil er spröde ist und leicht scharfkantig zerspringt. Dieser Stein wird dann Knolle oder einfach Rohstück genannt. Von ihr werden mittels eines weiteren Schlagsteins oder Schlegels aus organischem Material nacheinander Fragmente abgeschlagen. Das, was nach dem Abschlagen von der Knolle übrigbleibt und in der Regel nicht weiterverwendet wird, nennt sich dann Kern. Die handlichen und scharfkantigen Fragmente bezeichnet man als Abschläge oder Klingen und diese können je nach Größe und Nachbearbeitung für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.

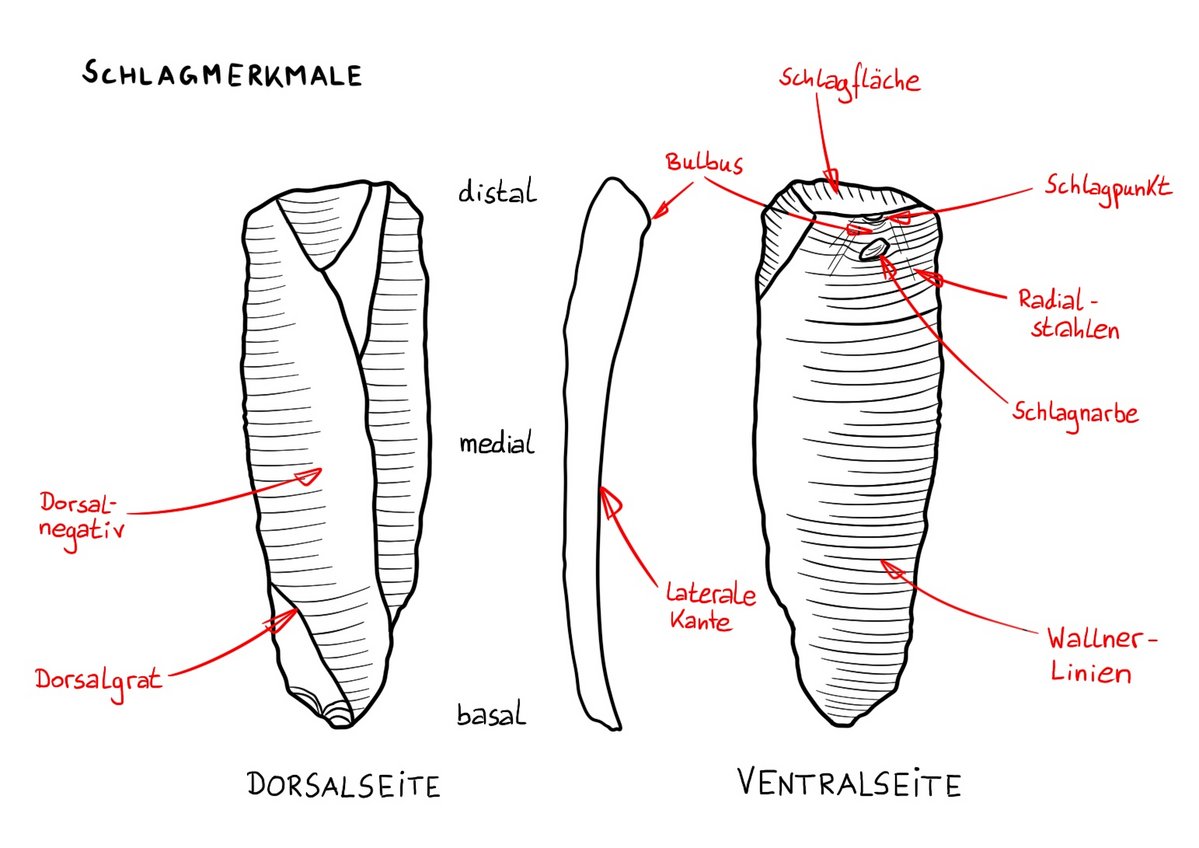

Ein Abschlagfragment von seiner Dorsalseite (links) und Ventralseite (rechts) © DAI KAAK// PD Dr. Jörg Linstädter

Beim Abschlagen vom Kern entstehen so unterschiedliche Formen, die aber stets die gleichen Schlagmerkmale aufweisen und so Hinweis auf ihren künstlichen Ursprung geben. Die Seite des Abschlags, welche zuvor am Kern anlag, wird Ventralseite genannt und ist meist eher flach. An einem ihrer Enden finden sich Reste der Schlagfläche und der sogenannte Bulbus – eine Erhebung, welche durch die Krafteinwirkung beim Aufprall entstanden ist. Die Schlagfläche, also dort wo der Schlagstein auf die Knolle beziehungsweise den Abschlag traf, steht dabei in einem Winkel von 90 bis 60 Grad zur Ventralseite. Dreht man das Artefakt um, schaut man auf die Dorsalseite. Diese ist meist gut an den glatten Aussparungen zuvor abgeschlagener Fragmente, den sogenannten Negativen, zu erkennen.

Schema der Schlagmerkmale eines Steinartefakts © DAI// Jens Notroff

Mit diesem Insiderwissen, ein wenig Übung und den folgenden drei Regeln lässt sich ein menschlich bearbeitetes Steinartefakt gekonnt erkennen.

Bewusste Form:

Jedes Steinartefakt hat seinen Zweck, der Form, Funktion und Abnutzung bestimmt. Eine zumindest handliche Größe ist hier in jedem Fall ein guter Hinweis. Bestenfalls lässt die Form auch schon Rückschlüsse auf eine konkrete Funktion zu, zum Beispiel als Schaber, Klinge oder Bohrer.

Schlagmerkmale:

Während Artefakte häufig nicht vollständig erhalten sind, sollten sie immer zumindest einige Merkmale wie beispielsweise Schlagflächenreste und eine eindeutige Ventral- sowie Dorsalseite aufweisen. Die Dorsalnegative verlaufen dabei in spitzem Winkel zur Dorsalseite. Die Anwesenheit eines Bulbus kann unseren Verdacht deutlich erhärten, allerdings ist er nicht immer gleich ausgeprägt.

Fundkontext

Kontext ist von zentraler Bedeutung für die Archäologie. Wenn also z. B. das Gestein, aus dem das untersuchte Objekt besteht, ortsfremd ist, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es durch menschlichen Einfluss an seinem Fundort gelandet ist. Dasselbe gilt, wenn in unmittelbarer Nähe des Fundplatzes weitere Stücke zu finden sind, die die vorigen Kriterien erfüllen. Knollen, Kerne und Reste anderer Steingeräte sind jedenfalls ein gutes Indiz.

Die Arbeit am Objekt lehrt ja bekanntlich am besten. Deswegen haben wir unseren Kollegen PD Dr. Jörg Linstädter, Leitender Direktor der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) am DAI, gebeten, uns in diesem kurzen Video anhand eines echten Steinartefakts noch einmal im Detail zu erklären, worauf es zu achten gilt.